|

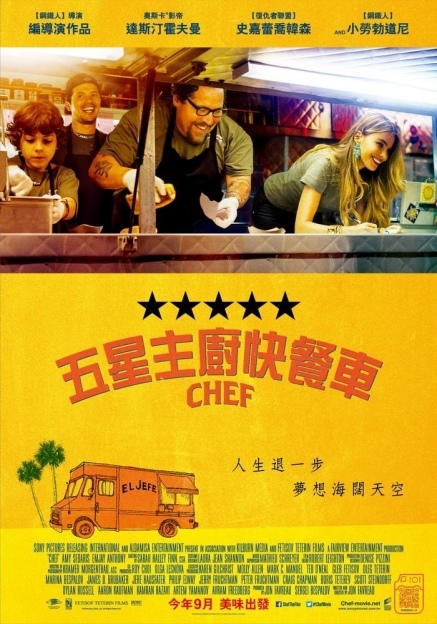

| 封面。圖片來自這裡 |

|

| 打個廣告,這部蠻好看的, 之後會可能會寫個評論。 圖片來自這裡。 |

廚房裡的人類學家 Anthropologist in the Kitchen

出版:大塊文化

作者:莊祖宜

在電影《五星主廚快餐車》、《美味不設限》中,我們看到一間

正式西餐廳的工作分配,老闆、餐廳經理、主廚是一間餐廳的三巨頭。老闆提供資金、經理選購食材、主廚則要掏盡心思設計菜單,這三號人物配合得善,餐廳才能經營得長。我們從大廚的視角瞥見了餐廳、廚房的生態與講究,而這本《廚房裡的人類學家》的作者莊祖宜,透過她的特殊經歷與多種身份轉變,讓我們跟著作者的腳步一塊踏入光鮮亮麗餐廳後酷熱、專業的料理殿堂,入烹飪、廚房之門。

|

| 作者照片,圖片來自這裡 |

祖宜是個半路出家的廚師,而且轉換跑道前還是一位終日與民族誌、田野調查奮鬥的人類學家,能以人類學家善於觀察、解構的眼睛觀察(這點與善於寫作報導文學的記者有些類似,好的記者總與人類學家有些相似)。故在以西方人、廚師、男性[1]為主的西餐世界中,做為東方、人類學家、女性的紀錄視角又為這本書多帶了一股新鮮氣象。(或說是種廚師fusion了人類學家的新概念)

另外我對祖宜的背景讓我覺得心中有些矛盾,可以從在外留學一路讀到博士、可以為了興趣選擇自己想要闖蕩的職業(包括在家鑽研料理),拼湊出作者的身家背景應該衣食無缺,甚至可用人生勝利組形容。於是我欽佩祖宜能夠好好潛心於學問毅然決然踏入辛苦的廚房戰場、又羨慕著她的資源能夠讓她能做的選擇如此自由、不需顧慮。雖說背景不是每個人能夠自己選擇的,但這樣的生活使無法這麼簡單代入的我在剛開始閱讀有輕微隔閡的。然後從祖宜對工作環境的敘述來看,可以知道有些工作無論東西方都是十分辛苦的,不完全是「西方人都講求享受生活」。

書中文章都是從祖宜的網誌文章所錄而成,裡頭記載了從她心血來潮從人類學家搖身一變成為廚藝學校學生,並從此踏上料理美食的不歸路。以學生身分在廚藝學校發生的有趣事情、以實習、學徒身分在高級餐廳廚房裏頭的點點滴滴、與卸下上述身分後,以一個單純的「人」在家裡、在鑽研食譜中、在阿拉斯加的遊艇上關於食物的調理心得。

|

| 地獄廚房(不是夜魔俠的家) 圖片來自這裡 |

要專業知識,裏頭基本介紹了許多不同料理方式的烹飪手法;要趣味橫生,裡頭記載了許多廚房內、實習時候發生的有趣奇遇;要家常烹飪,裏頭收錄了與婆婆美食哲學截然不同的媳婦記事。當然隱隱約約提到的「廚房如地獄」其實才比較可能是真實廚房生活時大部分時候得見的真相,但是書裡記載著的大部分還是祖宜的開心時光。

這本書不是沒有缺點,必須直言。相較於題材多采多姿的〈廚藝學校〉與〈餐廳實習〉,第三部分的〈飲食雜文〉顯得乏味了點。我將乏味歸因於〈廚藝學校〉與〈餐廳實習〉兩部分的經歷對讀者是獨特的,在閱讀的時候會充滿新鮮感,耳目一新;但〈飲食雜文〉少了前兩部分的特別,作者又為了避免因料理學理變得太難使文章變得無趣,寫作策略只好改採淺入淺出,混雜著半食譜、半評論的方向,這麼一來比起原來題材獨特、格局縮小的問題就出現了。但仍是有〈Fusion何去何從〉、〈海上廚房遊〉等有趣篇章。

每一道料理都是主廚團隊(包括廚師、學徒)下過功夫,在廚房中與高溫高熱高壓力奮鬥一番才能端上餐桌的,這點不管是米其林的三星餐廳或街坊路旁的小餐館都是如此。差異是在技術的進步、章法的系統化與創新的前衛等等,從以勞力為重到以腦力為重──像是一種料理精品化、腦力密集的工業轉型──料理世界有多種面向,時間、地區、思想,都形成了每個地方、甚至每道料理獨一無二的飲食文化。

我向來品嘗食物都是很美式的、甚至可以說是很野蠻的──追求著大快朵頤、張口撕咬大吃,閉嘴咕嚕牛飲,對我來說食物的美味不必到頂級,只要一定程度的好吃,加上大到足以撐飽肚子的份量即可。這樣的標準使得美式漢堡、炸雞、燒肉吃到飽、Buffet等大份量的美食總是我雀屏中選的選項,但是有時不免也對精緻、天然、講究、以質取勝的高檔料理感到心馳神往,看完書裡的各式料理與其背景介紹,配合令人垂涎三尺的美食照片,更是讓人從文字上有著食指大動的感應。用眼睛與大腦讓你大快朵頤......或者是讓你飢腸轆轆。

大家如果對這裏面的文章有興趣,可以前往廚房裡的人類學家(現在已停用,但保留2015/05/19前的文章)和莊祖宜的Facebook喔

[1] 但是已經逐漸呈現翻轉。論點來自〈廚房裡的性別歧視正在坍塌〉(《紐約時報》,2014/2/18,紐約),來源網址為http://cn.nytstyle.com/food-wine/20140218/t18kitchen/zh-hant/

留言

張貼留言